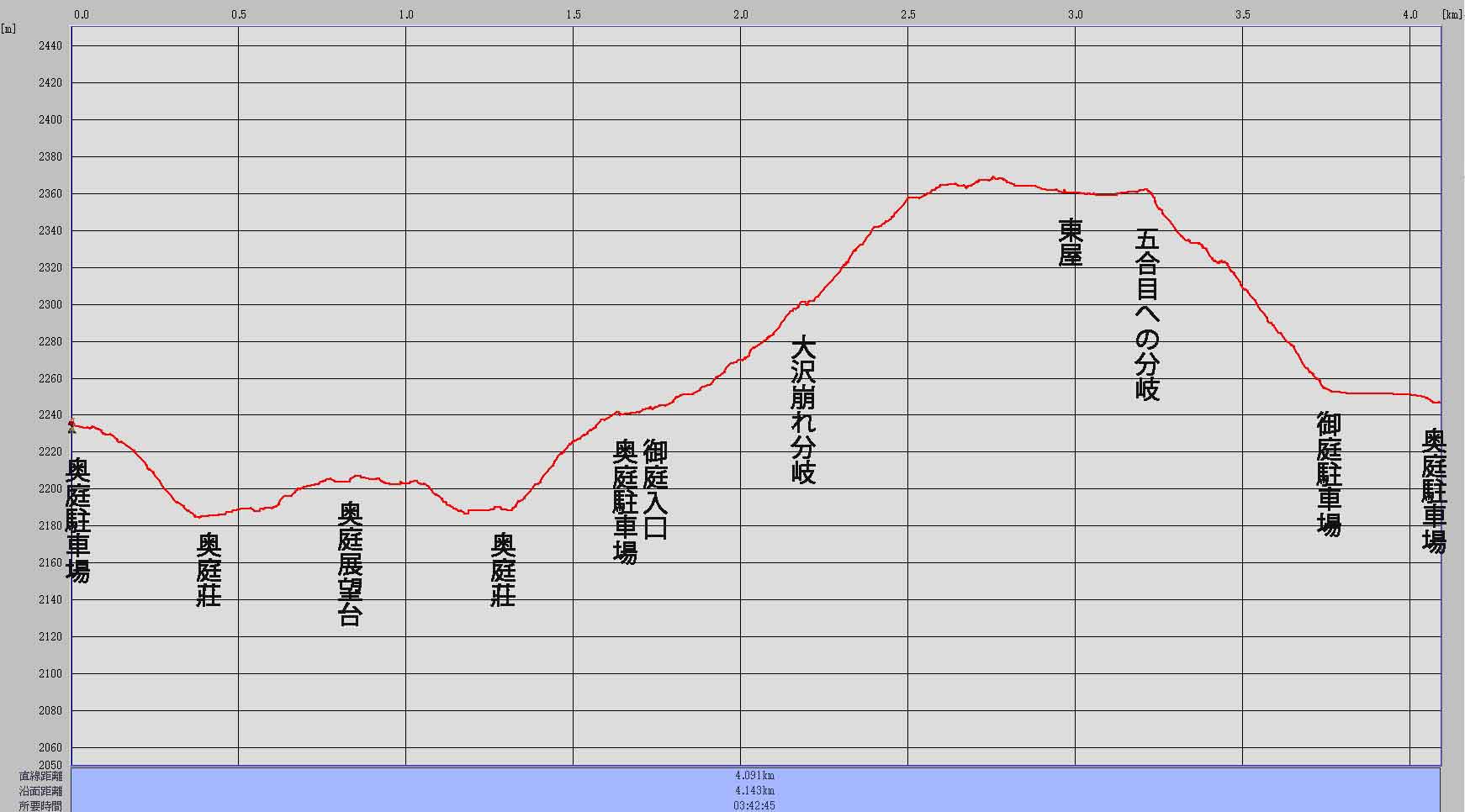

2023年10月21日(土)

富士山 奥庭・御庭めぐり

富士山御中道(おちゅうどう)にある奥庭と御庭を訪ねた。

以下は現地の説明書きによる。 御中道は富士山五合目付近(標高2,300~2,600m)の山腹を一周する約25kmの古道で、現在散策ルートとして開放されているのはスバルライン五合目から御庭までの2.5kmの区間で、そこから奥庭方面に下るルートが利用できます。

2250

| 年月日 | 2021.10.21 |

|---|---|

| 天候 | 快晴 |

| コース | 富士スバルライン=大沢駐車場=奥庭駐車場-奥庭周遊-奥庭駐車場-御庭周遊-奥庭駐車場=五合目 |

| メンバー | ハイクメンバー |

| 行動時間 | 沿面距離:4.1km 所要時間:3:40 |

| 感想、他 | 紅葉と黄葉が混じる景色を想像して訪れたが、カラマツの黄葉一色の世界だった。 |

| 時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 6:00 | 北杜市大泉町 | 中央自動車の一宮御坂ICから国道137号・御坂トンネル・河口湖経由で富士スバルラインに入る | 富士スバルライン通行料金は往復2,100円 | |

| 7:35-8:05 | 大沢駐車場 | 2020 | 四合目にある駐車場から河口湖と三ツ峠山、黒岳を展望した | |

| 8:00-10 | 奥庭駐車場 | 2235 | 奥庭へは駐車場から下りの道で始まった、大きな敷石に導びかれて北に向かう | |

| 8:25 | 天狗岩 | しめ縄が掛けられた岩は天狗が富士山頂から持ち下ってここに据えられたとあり、大きな下駄とともに祀られていた この周りにはにコケモモが完熟の赤実を付けていた |

||

| 8:45 | 展望台 | 2250 | 「奥庭に見られる植物や動物」の説明書きによると、ハクサンシャクナゲ、コケモモ、ダケカンバ、カラマツ、シラビソそれにホシガラス、ウソ、ルリビタキ、メボソムシクイ、カモシカが見られるという | 左記以外にコメツガを目にした |

| 9:15 | 奥庭莊 | 行くときに閉まっていたお土産やは開店していた 店の人が水タンクを持っていたので雨水かと聞いたら、飲料水で山麓から運んでいるという |

富士山はやはり水が流れていない山なのだ | |

| 9:25-35 | 奥庭駐車場 | 2240 | 奥庭を1時間半ほどで周遊して出発点に戻る 駐車場の向かいに御庭への入口があり、横の林道にセメントミキサー車が出入りしていた、関係者によると大沢崩れの工事用で、上空のヘリコプターもセメントを運んでいるという |

車が入れない所はヘリで運んでいるという |

| 9:55 | 本栖湖展望 | 足下に本栖湖を望み、その後方には南アルプスのほぼ全貌を見わたせた | ||

| 10:20 | 大沢崩れへの分岐 | 大沢崩れへは通行止めとあった この付近は富士山が着飾るカラマツの黄葉が真盛りで、その色を山吹色(やまぶきいろ)・黄金色(こがねいろ)・金色(こんじき)など、どう表現したらよいのだろう |

||

| 大沢崩れへの分岐~五合目分岐 | 2300~2360 | この付近は富士山の森林限界地点にあたり、火山礫(スコリア)に覆われた原野とカラマツとがせめぎ合っている所だった かつ冬期の強風や積雪により、カラマツの上に伸びた枝や風上側の枝がダメージを受けて枯れてしまうため大きく育たず、独特の樹形であるテーブル型樹形、旗形樹形が多くみられるという |

||

| 10:50-11:15 | 東屋 | 2360 | この横に窪地があって、水のない沢筋と思ったら、横にあった「側火山・側火口」の説明によると、千数百年前の噴火によってできた比較的新しい火口の一つとあった 五合目から下りてくる人に出会ったのはアメリカ、ブラジル、韓国の人だった |

|

| 11:45 | 御庭駐車場 | 2250 | 御庭駐車場もスカイライン沿いにあり、ここから奥庭の最初の駐車地に歩道を歩いて戻る | |

| 11:55 | 奥庭駐車場 | ここから車で五合目に向かう | ||

| 12:00-12:40 | 五合目 | 現在の新富士山は約1万年~300年前にできたとされ、それ以前からあった小御岳だけが今に姿を残しているというので、五合目の小御岳神社を訪ねた 駐車場は満車になっていなかったが、観光バスが多く大勢の人で賑わっていた 半数以上が外国人だったと思う |

-

奥庭と御庭を含む案内図で標高が低い御庭から巡ることにした

-

富士山の植生区分が表示されていて、奥庭と御庭付近は森林限界地点あたり、高山帯と亜高山帯の植物がみられる所

-

奥庭駐車場から下り始める

-

天狗岩があるここを「地元の人は天狗の庭と言い」岩にしめ縄を張り、鳥居を建てて崇めている様だ

-

階段横のカラマツの幹の径は太いが、背丈は低い

-

カラマツの根回りの幹が枯れているように見えるが、枝葉は間違いなく生きている

-

富士山を覆っていた雲が薄くなって全体が見えてきた

-

背をかがめて冬の季節風に耐えている姿であろう、周りには風除けになる針葉樹が進出してくれていない

-

背丈ほどのカラマツがきれいな黄葉でむかえてくれ、その横から雲が湧きだした

-

本栖湖と後方に南アルプスが広がって見えた

-

手前の黒いところが火山礫(スコリア)で実生のカラマツが育とうとしている

-

左てまえのカラマツが上部の枝が強風などで伸びきれないテーブル型のカラマツ

-

こんじき(金色)に染まったカラマツ

-

カラマツの中に常緑樹がみえる

-

立派な幹のカラマツ、これもテーブル型樹形

-

カラマツ帯にコメツガ進出してきている様だ

-

東屋まえで、ここには五合目から下りてきた外国人が見られた

-

ここの窪みが千数百年前の噴火によってできた火口の一つという

-

いろいろの黄色をまとったカラマツ

-

小御岳は現在の富士山になる前からあって、唯一その姿が見られる所だという