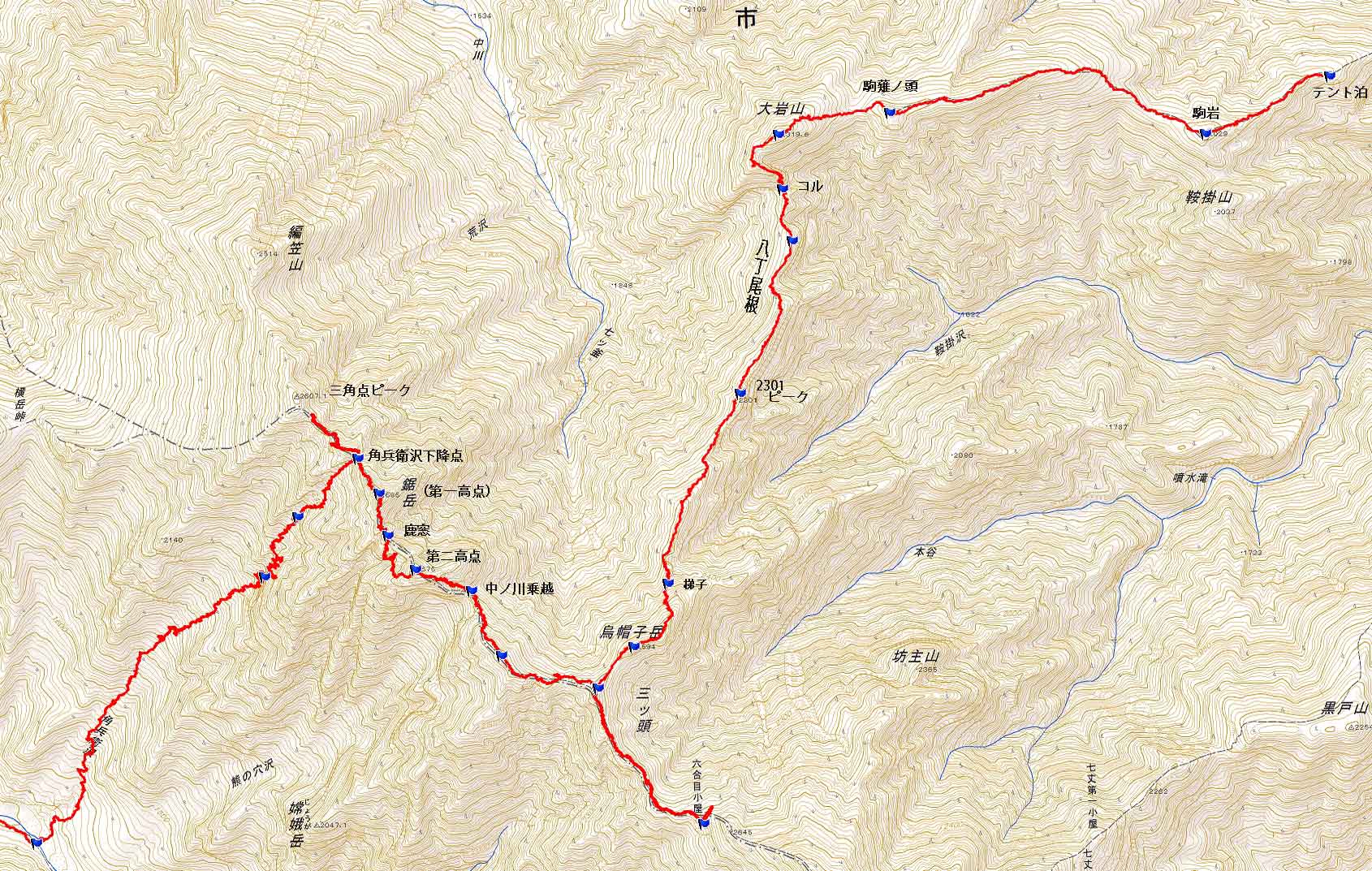

2017年7月3日~4日

大岩山-烏帽子岳-鋸岳

地元からいつも目にしている大岩山・烏帽子岳・鋸岳の山塊は未踏のまま残されていたが、昨年甲斐駒ケ岳から鋸岳に登り、今回は残された大岩山から烏帽子岳を踏破することができた。

大岩山までは地形図どおりのたおやかな山だったが、大岩山からの降りは山頂から最低鞍部まで145mの高度差がある岩壁の大ギャップになっていて、クサリ、ロープ、ワイヤー、梯子が連続して掛けられていた。これがなかったら大岩山を乗り越すことができなっただろう。

このあとは難しい個所はなく、緩やかな尾根に針葉樹の林床を飾る花畑にいやされながら烏帽子岳にたどり着くことができた。

| 年月日 | 2017.7.3-4 |

|---|---|

| 天候 | 晴れ 雨 |

| コース | 日向山-大岩山-烏帽子岳-六合目小屋-鋸岳-角兵衛沢 |

| メンバー | 佐々木 満 青木興家 |

| 行動時間 | |

| 感想、他 | 2日目は六合目小屋から昨年手ごたえのある登山を楽しんだ鋸岳に再挑戦し、富士川源流に降りることで出発した。 |

| 時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 7/3 4:45発 | テント | 1889 | 前日に日向山経由で駒岩近くの1890m地点にテント泊 ここから樹間を通して、甲斐駒ケ岳と富士山が見えた |

|

| 5:15-25 | 駒岩(鞍掛山分岐) | 2018 | 前に鞍掛山に登ったためここまでは歩いているが、このあとは未知の道だ | |

| 6:25 | 大岩山自然保存地区の看板 | 2197 | シラビソ、オオシラビソ、ダケカンバ、カラマツ、ヒメコマツなど樹齢200年の原生林が分布していると示されていた | 古い木の看板は倒れていた |

| 6:45 | 駒薙ノ頭 | 2234 | 大岩山手前の小ピークで、ここまでは国土地理院2.5万図に破線があったところで、確かな道が付いていた ここから大岩山の姿が見えてきた ここから一旦降ったあと大岩山への登りが始まった |

立木に赤標識が続く |

| 7:25-40 | 大岩山頂上 2319.3m | 2321 | 未踏峰についに到着した コメツガ、ゴヨウマツ、ダケカンバの樹林の中にあり、ゆったりとした頂上に立派な標識と三角点標石があった |

三等三角点 ここまでもしっかりした道があった |

| 8:25 | コル | 2176 | 大岩山から15分降ってクサリ場に突入、垂直の岩場にクサリ、ロープ、ワイヤーが次々現れた、細いワイヤーは樹脂被覆されていて、ツルツル滑って手掛かりにならず苦労して降りる 最後の締めは垂直にかかった梯子で、これで最低鞍部に降り立った |

|

| 9:45-55 | 2301ピーク | 2283 | コルからは小ギャップがあり、2250mからは緩やかな一定勾配の登りになって、タカネヒメイワカガミとゴゼンタチバナが咲いていた | |

| 10:30-35 | 2400mの平な部分 | 2401 | 標高2390mでハイマツが現れて平な所に着いた、針葉樹の背丈が低くなって足もとをタカネヒメイワカガミが一面に飾り日本庭園の趣がある、人けの少ない原生林の姿に感激する このあとロープ、梯子がある岩場になって、烏帽子岳への急な登りになった |

|

| 12:20-30 | 烏帽子岳 2594m | 2596 | 大岩山を越えたコルから登り続け、4時間かかって烏帽子岳に到着 烏帽子岳は双耳峰になっていて、手前ピークに石碑が祀られ、奥に頂上標識があった これで駒岩-大岩山-烏帽子岳の未踏ルートを走破した |

|

| 12:45‐13:10 | 三ツ頭分岐 | 2576 | スタートから2日分の水を担いで節水してきたが、残り水でコーヒーを沸かして昼食をとる | |

| 13:55 | 六合目小屋 | 2542 | 小屋は予想通り空いていて、2人組の同宿だけだった 佐々木さんに水汲みをお願いした |

|

| 7/4 4:10発 | 六合目小屋 | 3時に外に出たら里の灯がぼんやり見えた 午後からの雨予報に早立ちする |

||

| 5:05 | 三ツ頭分岐 | 2577 | 霧で視界が利かない | |

| 5:40 | 熊ノ穴沢源頭部 | 2618 | ここから中ノ川乗越まで標高差126mを急降下する、途中一息入れるところにユキワリソウ、ハクサンイチゲ、コケモモ、キバナノコマノツメが咲いていた | |

| 6:50 | 中ノ川乗越 | 2492 | この最低鞍部から第二高点へ標高差180mに達するガレ場の登りが始まった 垂直にそそり立つ岩壁下を登るため落石が気になる 途中ガレ場横の草付きにミヤマハンショウヅル、クロユリ、ミヤマカラマツが咲いていた |

ここの登りのギャップが鋸刃の一番深い所 |

| 7:45 | 第二高点 2675m | 2675 | 頂上は信州側からの風が強く霧雨が体に打ち付ける、ここから峰続きの第三高点は見えない 頂上から一旦西尾根をたどり、途中から第二と第三高点の大ギャップから発しているガレ沢を目がけて下降する ガレ沢を標高2545m付近まで降りて対岸の岩棚に移る |

第三高点は通らない |

| 8:40-50 | 鹿窓 | 2640 | 崖下の岩棚を伝って行くとバンドが現れるので、それを左に慎重に横切る ルンゼに入るとクサリが現れ、それを伝って鹿窓をくぐりぬける |

|

| V字クサリ場 | 鹿窓を越えた後にもV字に吊るされたクサリが待ち受けていた くだりは雨にぬれたクサリの懸垂に不安を覚え、ブッシュを伝って降り、登り返しはクサリを使って力づくで登り切った |

雨の日のクサリは滑りやすいが、革製の指抜き手袋に助けられた | ||

| 9:35-40 | 鋸岳(第一高点) 2687m | 2687 | 昨年に引き続きハイレベルのテクニックが必要な鋸岳に未登の大岩山経由で到達した、雨の中の登山になってしまったが、手ごたえのあるすばらしい山塊に万歳!! | |

| 10:15 | 角兵衛沢ノ頭 | 2597 | 角兵衛沢コルを越して稜線に出て、視界が利かない中を進む 途中のガレ場に富士川源流を示す標識を見つけてその方向を探すが道が見つけられず、右往左往する 強い雨が雨合羽を通してきて、体感温度が急激に下がってきたため、昨年おりた角兵衛沢に逃げ込むことにする |

三角点ピークにまだ着いていないのに、編笠山への道に迷い込んだと勘違いしてしまった |

| 12:20 | 角兵衛沢コル | 2570 | 沢に入って風は収まり、13時に昼食をとった時には一時的に雨も止み、低体温症にならずにすんだ | |

| 16:30 | 戸台川出合 | 1346 | コルから4時間10分掛って、戸台川の出合に到着 左岸への徒渉は少し増水していたため靴を脱いで渡る |

|

| 19:40 | 戸台大橋 | 990 | 延々15時間半歩き続けて無事に下山 |

-

2日目の高低図 六合目小屋-鋸岳-角兵衛沢

-

前日に日向山と駒岩との間にテント泊

-

駒岩(鞍掛山分岐)を越した所にある天カラの森「やまなし森林百選」

-

駒薙ノ頭から目指す大岩山の姿が見えてきた

-

私にとって未踏だった大岩山に到着 山頂までしっかり踏み跡がついていた

-

大岩山からの下降では大ギャップが待ち受けていて、まず垂直のクサリ場から始まった

-

ロープが掛けられたところも長い下りで、さらに樹脂被覆のワイヤーと続いた、滑りやすく、細く手掛かりがないためてこずった

-

大ギャップの締めくくりは一枚岩に掛けられた梯子だった 梯子上にワイヤーが見える

-

大ギャップの最低点からは緩やかな尾根登りになり、原生林の林床に咲き誇る花畑が目を楽しませてくれた

-

標高2460mにある梯子を越すと急坂になって烏帽子岳の双耳峰が近づいた

-

双耳峰手前ピークから烏帽子岳と明日登る鋸岳を望む

-

今日登って来た大岩山と八丁尾根を振り返る 大岩山は削がれた岩場がはっきり見えている

-

昨年間違って登った烏帽子岳に再び到着、念願だった大岩山ー烏帽子岳を完登

-

烏帽子岳から三ツ頭に向かう

-

六合目小屋に早めに到着、今夜はきれいな小屋でゆっくり眠れそうだ

-

午後からの雨予報で早立ちしたが、登るにつれて霧が濃くなって打ち付けるため雨合羽を着ての行動になった

-

強い霧雨が信州側から吹き付け、こちらも寒いが第二高点の鉄剣も音をあげて震えていた

-

鹿窓へのルンゼ登りは危険個所の一つだが、今回は先行者がないため落石の心配はなかった

-

鹿窓の中にもクサリが通っていて、これを頼って傾斜のあるトンネルを潜り抜けた

-

鋸岳最高峰の第一高点に昨年に引き続き到着